2.1. Fragestellung#

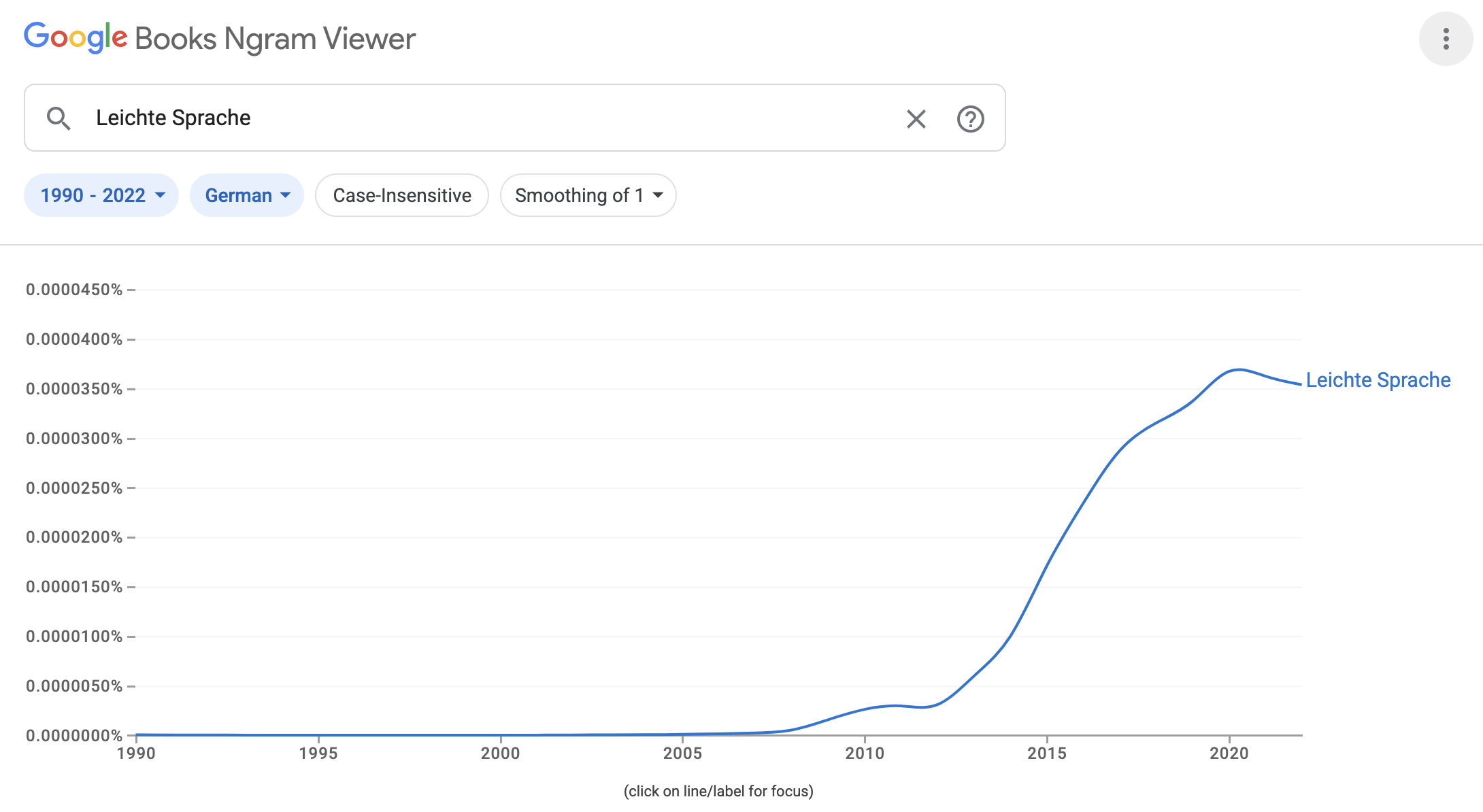

In den letzten fünfzehn Jahren hat die Bedeutung von barrierefreier Kommunikation (Maaß and Rink, 2019) im Allgemeinen und Leichter Sprache im Besonderen in der öffentlichen Verwaltung erheblich zugenommen. Im Kontext der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die seit ihrer Ratifizierung in Deutschland 2009 verbindliches Recht ist, ergibt sich eine Verpflichtung zur barrierearmen Kommunikation, bei der leichte Sprache – als eine „verständlichkeitsoptimierte Varietät” ((Bredel and Burkart, 2019), S. 252) des Deutschen – eine wichtige Rolle spielt. In Form zahlreicher Regelwerke und Handreichungen (etwa (Netzwerk Leichte Sprache, 2014), (Maaß, 2016)), seit März 2025 auch in der DIN SPEC „Empfehlungen für Deutsche Leichte Sprache”, wird die Verwendung Leichter Sprache diskursiv, konzeptionell und pragmatisch erschlossen. Neben der rechtlichen Dimension betrifft die Verwendung von Leichter Sprache in der Kommunikation mit und von Behörden dabei auch Grundfragen der gesellschaftlichen Teilhabe. Dies geschieht im Kontext einer gesteigerten gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für das Konzept der Leichten Sprache, die sich exemplarisch etwa in der markanten Zunahme der Häufigkeit des Begriffs im Google Books-Korpus zeigt (siehe die Google Ngram-Abfrage in Fig. 3).

Fig. 2.2 Google Ngram-Ergebnisse zu “Leichte Sprache”. Siehe auch Link#

Vor diesem Hintergrund haben Behörden in den letzten Jahren zunehmend gesonderte Angebote in Leichter Sprache aufgebaut. Wie aber verhält es sich mit der allgemeinen Kommunikation der öffentlichen Verwaltung? Hat sich auch diese im Kontext der intensivierten Debatten über sprachliche Barrieren in der Kommunikation zwischen Bürger:innen und Staat gewandelt – und im besten Fall ‚vereinfacht‘, ist sie also barrierearmer geworden?

Wir wollen diese Fragestellung anhand eines zentralen Formats der Kommunikation zwischen Staat und Bürger:innen erörtern: der Pressemitteilung, mit der (Landes-)Regierungen und Behörden die Öffentlichkeit über politische Entscheidungen, Gesetzesvorhaben und aktuelle Entwicklungen informieren. Eine Verminderung der Komplexität der Sprache in den Pressemitteilungen würde Barrieren abbauen und so Inklusion fördern.

Tun dies – so fragen wir uns im Folgenden am Beispiel der Berliner Senatsverwaltung - die Behörden?

Forschungsfrage

Wie entwickelt sich die kommunikative Barrierearmut des Berliner Senats im Zeitraum von 2011 bis 2024?

Bibliographie

Bredel, U., & Burkart, C. (2019). Maaß, C., & Rink, I. (Eds.). Leichte sprache. Handbuch Barrierefreie Kommunikation (pp. 251–272). Frank & Timme.

Maaß, C. (Ed.) (2016). Ratgeber Leichte Sprache: die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis. Dudenverlag.

Maaß, C., & Rink, I. (Eds.) (2019). Handbuch Barrierefreie Kommunikation. Frank & Timme.

Netzwerk Leichte Sprache. (2014). Leichte Sprache: ein Ratgeber. Bundesministerium für Arbeit u. Soziales.